2021年まとめ。もう年が終わるとか。。。(焦)

皆さんこんにちは!ZAKIOです!ブログでは超ご無沙汰しています。

このブログの最後の記事を書いたのは今年の3月です。9カ月空けてしまいました。さぼりすぎ(笑)既に終わったブログかのようですが、「取付依頼」のページの「取付実績」部分だけはマメに(それでも2か月に1度くらい)更新しておりました。

これを書いているのは12月12日ですが、今年はですね、取付実績でいうと「15番」からで、これ書いてる時点では取付実績は「52番」まで。

それ以降も何台かやらせて頂てまだ載せていない車もありますし、現在は「年末進行」というか。。年末まで取付の予定が混んでいて更に何台かやらせて頂くので、1年で約50台近くのキャンピングカーにリチウムイオンやらソーラーを取り付けさせていただいた事になります。

僕が自分の車に取り付けてYoutubeで公開した約2年前よりも、だいぶ「一般化」しましたね。沢山のご依頼、本当にありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。

そんな中、だんだんと変化もありまして。まず「相棒」が出来ました。

この記事の一つ前のソーラーに関する記事を書いてくださっている「Toshi」さんです。このブログの共同執筆者になって頂いたのに加え、リチウムやソーラーの取付作業もお手伝いというか、2人でやっています。1人でやるよりすごいラク(笑)ソーラー貼るの超うまいです。

その他にも、キャンピングカーだけでなく一人乗りの鉛バッテリーで動くEVをリチウム化してみたり、キッチンカーにもリチウムを取り付けたり、EV軽トラベースのソーラーキッチンカーを作って神戸から福島まで旅したりと、「幅」が広がってきています。その辺りの事は追い追いブログ記事にもしていきたいと思いますし、その辺の最新情報は「BLUE SKY CAMPER PROJECT」のFacebookページ も作りましたので、こちらを「いいね」またはフォローして頂ければと思います。

前置きが長くなりましたが、今日はタイトルの通り、「満充電とは何か?」を書いてみたいと思います。

リン酸鉄リチウムの満充電とは?

おさらい。リン酸鉄リチウムの特徴

まず、キャンピングカーのサブバッテリーとして搭載する「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」について。もうネット上でもかなり情報が出ていますので今更説明するまでもないですが特徴として

- 原子の結びつき的に熱暴走に至っても酸素原子が出ないので発火しない。(と言われてる)

- 複数の種類(コバルト系、三元系など)があるリチウムイオンの中では、エネルギー密度が低い。その分他より大きく重いが、特性が穏やか。

簡単にいうとそんなバッテリーです。

エネルギー密度が低い=同じ容積に溜められるエネルギーが他の種類のリチウムに比べると少し少ないという事です。

逆に言うと、同じエネルギーを蓄えようと思ったら他のリチウムよりも大きく重くなる。しかし安全性は他タイプのものと比べれば相対的に高い。

日本ではエネルギー密度400Wh/L以上のリチウムはPSEが必要ですが、余裕でそれ以下です。

車の12V系との親和性が高い

そして、基準となる「セル」の電圧も他タイプのリチウムよりも低いです。

リン酸鉄リチウムのセル電圧は 定格(50%付近の電圧)で3.2V。上限は一般的に3.65Vです。ここ重要。覚えてください。

他タイプのリチウム(コバルト系や三元系)は、一般的に定格3.7V。上限は4.2Vです。

そして車は定格12Vなシステムです。エンジンかかってる時はオルタネーターが発電しているので、14.2Vくらいまで端子電圧が上がります。

「12V系」として使うためには定格3.2Vじゃ足りないので、3.2Vのセルを4直列(4Sと言います)にして3.2V×4=定格12.8Vにします。上限は3.65Vなので、4直列で使えば×4で14.6Vが上限です。この電圧はクルマで使う上での親和性がとても高いんです。

他タイプのリチウムは?というと、定格3.7なので4直列にすると既に14.8V。上限4.2Vだと×4=16.8Vになっちゃいます。

車は「12V系」ですが、電圧は一定ではありません。エンジンかけてオルタネーターが回ってる時は14V以上までいくので、車の電装品は10V~15Vくらいまでの電圧には対応してますが、16.8Vは高すぎ。モノによっては壊れます。かといって3直列で使うと定格3.7×3=11.1Vとなり、今度は低すぎるんです。

リン酸鉄は上限でも14.6Vなので、無改造のままでも車の12V系に対応します。

親和性が高いんです(2回目)

充電器の充電電圧

リン酸鉄リチウムのセルの上限は3.65V、それを4直列にすれば14.6Vが上限と書きました。これを超えたらダメージ受けると考えて差し支えないです。

では充電器側はどうでしょうか?何Vで充電してるのか?答えは充電器メーカーによって多少違います。

当方でよく使うRENOGYの50A走行充電器の場合、バッテリー設定を「リチウム」にした場合のデフォルトの充電電圧は14.4Vです。

CTEKの250SEの場合、リチウムに設定した時の充電電圧は14.2Vと記載されています。

電気は電圧高い方(充電器)から低い方(バッテリー)に流れます。

ですので、充電器の充電電圧以上に高くなることは理論上ありません。上限14.6Vに対して、各充電器メーカーが14.2や14.4に設定してるいるのは実使用における偏差も考慮したうえでの「安全マージン」だと考えています。(本当のところは知らんけど(笑))

充電のステージ

充電器は大きく分けて3つの充電ステージ(段階)があります。

よく聞くと思いますが、「バルク・吸収・フロート」です。

バルク充電:アクセル全開バリバリ

最大パワーで充電する段階です。RENOGYの50A走行充電器で「リチウム」の設定でなら、充電電圧14.4V&最大50Aで最大パワーをかけて充電します。

ただし、充電器が14.4Vの充電電圧をかけても、リチウムバッテリーの電圧はすぐには上がりません。ここも結構重要。

鉛は大電流での充電に対応していないので、大電流をかけるとすぐに端子電圧が上がります。受電性の差です。リチウムはじわじわと充電されていくにつれて上がっていきます。

下のスクリーンショットはまさにRENOGYの50A充電器でバルク充電中の様子です。

約50A、ワットにして660Wほどです。ほぼ全開でガンガン充電していますが、表示されるバッテリー電圧は13V台のままです。

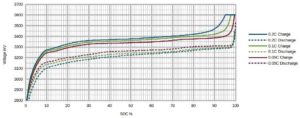

じわじわと、とてもゆっくり上がっていきます。リチウムの充放電カーブで、常用域(3.3-3.0Vくらい)での電圧の落ち方が非常になだらかなのと同じです。充電時も3.0-3.4Vくらいまでは非常にゆっくりと電圧が上がっていきます。

吸収充電:最後はチョロチョロ。。

バッテリー電圧が充電器の充電電圧に近づいてきて、「一定の電圧」に達すると、充電器は充電電圧はそのままで「電流」(A)だけをだんだん絞っていきます。これが「吸収充電」です。

絞るというか、充電器の充電電圧と、充電されて上昇してきたバッテリー電圧との電圧差が小さくなってきて、流れる電流が減ると言った方がイメージしやすいかもしれません。

「一定の電圧」は充電器によっても違いますが14.0-14.2V程度です。RENOGYの組みバッテリーと走行充電器の組み合わせの場合、14V付近と見受けましたので、ここでは「14V」として書きます。

バルク充電をして14Vに達しました。→ 充電器は充電電圧は一定のままだんだんと電流(A)を絞っていき、その充電器の定格出力の10%~5%程度(RENOGYなら50Aの5%で2.5A程度)の電流まで絞っても、バッテリーがその電圧(14V)を維持出来た時。ここが「リチウムにとっての本当の満充電」です。充電止まります。「本当の満充電」という単語、覚えてください。

なぜ吸収充電が必要か?

なんで「最後は絞る」なんて面倒な事をするのでしょうか?

それはバルクのままでは充電電圧である14.4Vまで一気に上がりますが、実はバッテリーは「小さな電流でじわじわ入れた方が最後まで入る」からです。

バケツに水道全開で水入れると、満タン近くになると最後の方は水の勢いが良すぎて水がこぼれますよね。そこで水道を止めると、バケツの中は90%くらいは入ってるけど満タンにはなっていない。

バッテリーもまさにそれと同じで、バルク充電で14.2Vまで上がったところで充電を遮断すると、0.3-0.5V程度電圧が落ちます。まだ入る余地がある。それでも充分な容量を使えますが、本当の満充電を目指すなら、ある程度溜まったらチョロチョロ入れた方が最後まで(バケツでいうなら勢い余って溢れずに)入るわけです。弱い電流でもその電圧を維持できたところが「本当の満充電」です。

我ながら良い例え!(笑)

ちなみにEVなどでも同じです。急速充電器で80%くらいまでは入りますが、その先は充電電流を絞って入れないと「本当の満充電」にはならないんです。

充電パワーによる入り方の違い

上に書いた通り、チョロチョロ入れたほうが最後まで入る事を踏まえて、さらにもう一歩突っ込んで考えてみましょう。

吸収充電とは、満充電近くで電流を絞り、チョロチョロ少しずつ入れて「本当の満充電」にします。

吸収充電までは大パワー(バルク)で入れて(いわば急速充電)、満充電近くになったら電流を絞って最後まで丁寧に入れて満充電にする。一番早くて効率的です。

しかし、早さにこだわらなければ、最初からチョロチョロ入れても良いわけです。

50Aでガー!っと入れるのと、10Aでチョロチョロ入れたのとでは、同じ満充電電圧に達したとしても「入り方」が違います

どういうことかというと、充電時のバッテリー電圧というのは、充電パワーによって「電圧の上がり幅」が変わります。「上がり方」ではありません。充電していない時と充電している時の電圧差=「幅」です。

例えば、

「充電前13.0Vのリチウムに、300Wで充電したら充電開始した途端に13.0→13.2Vになった」

ここですぐに充電を止めれば13.0Vに戻ります。この0.2Vが「幅」です。

300Wで充電していて、そこにもう300W追加して600Wで充電すると、600Wになった瞬間、300Wでは13.2Vだった電圧が、13.4Vまで上がったりします。

※「幅」の概念を説明するための例なので、実際の電圧は異なります。

電圧の「上がり方」ではなく、正確にいうと「充電した時の電圧の上がり幅」が充電パワーによって違うんです。大パワーで充電するほど「上がり幅」は大きくなりますし、充電を止めた時の「下がり幅」もまた大きいのです。

逆に、小パワーだと充電時の「上がり幅」、充電停止時の「下がり幅」は小さくなります。

実は、上の載せた充放電カーブのグラフにもそれが表れています。もう一度載せておきます。

0.05C、0.1C、0.2Cで充電している線(実線)がありますが、充電電流が大きくなるほど(この場合0.2C)、電圧が上がっていますね。

これを踏まえて。上に書いた通り、吸収充電は電圧はそのままで電流を絞っていく充電段階です。その充電器の定格の10-5%程度の小電流(小パワー)になっても電圧を維持出来た時が本当の満充電と書きましたが、何も吸収充電ではなく、最初から小パワーで充電しても同じです。例えば5-10Aの小電流で充電すれば、ゆっっっくり電圧が上がっていく。小パワーだから充電を止めても「下がり幅」がほぼ無い。これは吸収充電と同じ事だと言えます。

ということは「同じ満充電電圧設定であっても、そこに至るまでの充電パワーにより入り方が違う」という事です。

小パワーでチョロチョロ入れたほうが同じ電圧でも止まったとしてもより多く入っています。なぜなら小パワー充電=吸収充電と同じだからです。

ただ、そんな小パワーの充電では時間がかかって仕方ないので、80%くらいまではバルクで大パワーでガー!!っと入れ、満充電近くなったら小パワーで最後まで入れる。充電器はそんな事をしています。それが一番早く効率的だからです。

この、「充電パワーによって電圧の変化する幅が違う」という点は充電を考えるうえで大事だと思います。

フロート充電(リチウムには不要)

吸収充電が終わって満充電になると、その電圧を維持するための充電モードです。定電圧をかけつつ、電流はゼロ。負荷をかけずに維持する。とありますが、充電器によってはパルス的に「ぴ。。。。ぴ。。。」って感じで微弱な電流を流してる物もあるように見受けました。

いずれにせよ、満充電になったバッテリー電圧を維持するためのモード。

リチウムにはフロート充電不要です。鉛のための機能です。

そのため、RENOGYの50A走行充電器はバッテリー設定をRENOGYにすると「フロート充電電圧」の設定項目が「–」となり設定値を入力出来なくなります。おりこうさん。

充電器によるカットか?BMSによるカットか?

充電器任せの満充電

たとえば、RENOGYの組バッテリー(最近200Ahも出ましたね)と、RENOGYの充電器を組み合わせて使った場合、BMSによる充電停止電圧の設定が出来ませんので、上に書いた通り「バルク」と「吸収」を経て、RENOGYの充電器によって「本当の満充電」で充電が止まります。

ただ、本当の満充電がベストなのか?という点では「思想」(?)や、キャンピングカーの使われ方などにもよってきます。

というのは、リチウムはその満充電状態で長期間放置すると良くないからです。ただ、ここで言う「長期間」は3カ月とかそういう単位での話なので、週末ごととか、月に1‐2回というペースで普通に使う分にはあまり気にしなくてもいいかもしれません。

が、そこも考慮して「いたわりスイッチ」なるものを搭載し、そのスイッチで100%までか?80%で止めるか?を選べるようにしたのがナッツのハイパーエボリューションです。いつもこの名前を書くと笑ってしまう。。(笑)ごめんなさい。だってなんか小学生っぽくないですか?変身するのかな?とww

なぜ100%と80%の2つのモードをつけたか?狙いはバッテリーをいたわって長く使うために「100%のちょっと手前でやめておく」って事です。

そもそもリン酸鉄の上限は14.6Vなので、14.4Vの充電電圧をかけて14-14.2Vで止めてるならそれも既に「100%のちょっと手前」でやめてるって事ではあるんですが、「そのさらに手前」で充電をやめるってことです。

スマートBMSによる満充電

当方で取付の際に使用している生セルとスマートBMSを組み合わせて使うと、満充電と「みなして」充電を遮断する電圧を自由に設定できます。充電器が充電を止めるよりも下の電圧で充電を遮断することが可能となります。

極端に言えば定格電圧である12.8Vで充電を止めてしまう事も出来ます。その場合、12.8Vに達した時点で残量表示が「100%」となります。もちろん実際に使えるのは50%程度ですが。

当方でキャンピングカーにリチウムの取付けをする際は、13.6Vを「標準」として14Vくらいまでの範囲で車の充電パワーに合わせて設定しています。

車ごとの充電パワーで多少設定を変化させるのは、上に書いた通り「充電パワーによって入り方が違う」からです。走行とソーラー合算で1000Wとかの大パワーが出るような車の場合、「上がり幅」が大きいので、13.6Vで止める設定にしたのではすぐに達してしまいます。そのような車の場合は13.8Vだったり、14Vだったりに上げています。

それましたが、BMSによって13.6Vで充電を遮断するという事は、充電器から見ればまだバルク充電の途中なのにバッテリーを外されるのと同じ事です。しかし13.6Vで遮断したとしてもバッテリー容量の80-90%程度は使えます。

逆に、遮断電圧を14.4Vくらいに設定しておけばBMSによる充電の遮断が起きる前に、充電器によって満充電になります。

どちらのやり方で使うか?はどのようなセルを使うか?やオーナーさんの考え方次第なのですが、客観的な事実として、どちらのやり方でも自由に設定・対応できるうえ、それ以外のいろいろな設定値も全て自在に設定&モニタリング出来る点でスマートBMSはとても優れています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。「満充電」って意外に曖昧な物ですよね。

「本当の満充電」は、充電器によって吸収充電まで終えて充電が止まった時ですが、BMSによって指定の電圧で「満充電とみなし」本当の満充電の手前で止める事も出来るという事です。

余談ですが、なぜ13.6Vを「標準」として考えているか?について。

最近はアルミシェルが高性能になっていて良いのですが、その前のプラスチックシェルの時はセル電圧が3.4Vを超えたあたりから電圧の上がり方が「加速度的」になるという特性?がありました。どれか1個だけが他の3個を引き離して短時間の間に電圧が上がっていったりするのです。

3.4V×4直列=13.6Vなので、そこで充電をやめておけばその「現象」が起きるのを防げる。ということで13.6Vを「標準」としていました。バラついてしまうので、「充電器任せの満充電」な電圧である14V付近まではとても持っていけませんでしたしね。

ただ、ここまで読んで頂いていればおそらくお分かりの通り、13.6Vはスペック上は「まだ上に余裕がある電圧」です。

もっと上まで充電すれば使える容量も増えるので、13.6Vで止めるのは「もったいない」かもしれません。

でも逆に、スマートBMSで自在に設定が出来たからこそ「その現象」を抑え込んで、美味しい所だけを使えている。とも言えます。

その点でも自由に設定できるスマートBMSの功績は大きいと感じています。

最近のアルミシェルは3.4Vを超えてもバラついたりせずに揃ったまま上がっていきますので、13.8Vとか、14V、更には「充電器任せの満充電」にすべく、14.4Vとかに設定して頂くのはオーナーさんの自由ですし、上記の通り充電パワーによっても変わります。

当方で販売しているスマートBMSには、その辺の事も書いたオリジナルマニュアルを同梱してありますので是非生セルと共にご検討下さい。

ネットショップ http://www.bluesky-camper.shop/

名前 : 岡崎 慎一

名前 : 岡崎 慎一

ブログ更新が無かったのでどうなっているか心配してましたが杞憂でしたね。アブソーブ充電、わかったようで曖昧な理解だったのが、バケツ理論でスッキリしました。ありがとうございます。アブソーブでの充電電流は意図的に制御しているんですね。以前、実験でオルタにLiサブバを直結して走行充電したときは、14.1V超えると10A以下に充電電流が下がりましたが、これは単に電圧差が小さくなっただけかも。

これからも「読み逃げ」しますがときどき訪問します!

文科系のド素人ですが、近時自転車のバッテリーを鉛電池からリン酸鉄に交換しました。

バッテリーケースが12.8V 8A を2個直列につなぐ仕様なのに気づかず

14.4V 3Aの リン酸鉄用充電器を購入して、つなぎたところ、当然半分ですから

いつまでたっても充電完了とならず。28.8V必要と気づきました。

いろいろ検索したのですが、ZAKIさんのこの解説以外に、

仕組みを説明しくれるものはなく、初めて、リン酸鉄の場合、高電圧での充電はあかんと理解できました。 、

14.4V以下で充電するなら、故障しないことは理解できました。

そこで、質問なのですが

定格 12.8V 8A X2台

24V 3A (安定化電源を使用)

28V 3A

28.8V 3A

と充電器側のアンペア数を3Aで固定して充電した場合

満充電での利用可能アンペア数が、充電ボルト数に比例して下がるという事でしょうか

教えていただけますでしょうか。